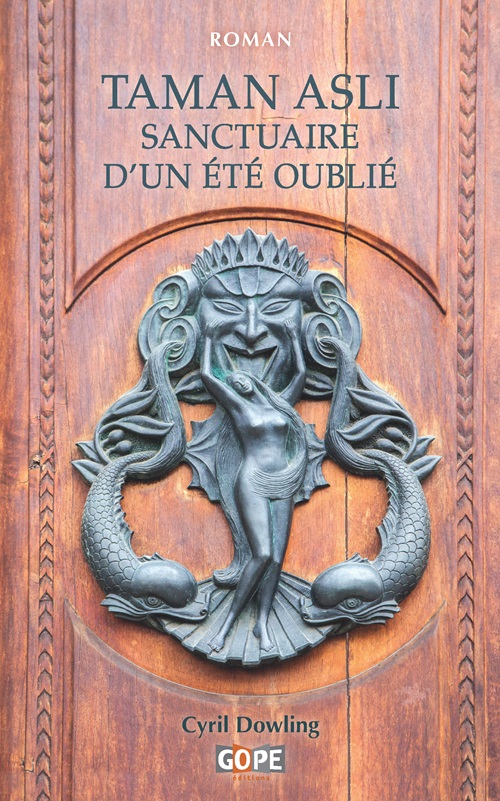

Alors qu’Alastair O’Flender se voit restituer une photo intime de Noor Hamrani et de lui-même datant des années 80, il repense aux circonstances dans lesquelles elle a été prise vingt ans auparavant, au sortir de son adolescence. Il repense à cette sulfureuse trentenaire qui cachait tant de secrets, et à Damien Lambert, escort boy et alter ego avec qui il suivait des cours d’art dramatique…

Taman Asli est un lieu menacé et le mantra qui a uni Alastair et Noor à la croisée de leur destin, de Kuala Lumpur à Paris. Taman Asli est un roman qui retrace les aléas d’amours impossibles et nous emporte, à travers une succession de paysages, dans un kaléidoscope sensoriel et intensément humain.

« Je me retirai, sombrant loin en moi-même, jusqu’à mon cœur blessé au fond duquel je me voyais tapi, le regard noir, les dents serrées, attendre Noor Hamrani. »

Personnage éclectique, Cyril Dowling a vécu dans divers pays, dont la Malaisie où il a grandi dans les années 80. Après avoir exercé plusieurs métiers, il revient à son premier amour, la littérature anglaise, et obtient l’agrégation.

Cadre de l’Éducation nationale, auteur d’une vingtaine d’ouvrages scolaires, Cyril partage aujourd’hui son temps entre Barcelone et le Sud de la France.

Taman Asli est son premier roman.

Taman Asli, sanctuaire d’un été oublié

Ivresse des sens sous les ciels de Paris et les pluies de Malaisie

Roman de Cyril Dowling

Chapitre 1

Stephen

[…]

Nous nous affalâmes à une petite table au fond d’un bar bondé et bruyant. Noor reprit son questionnement sur mes voyages, mes missions, feignant l’intérêt alors que je sentais poindre derrière son regard faussement enjoué l’imminence d’une question qu’elle ne parvenait pas à formuler. Cette dernière surgit alors que j’évoquais mon séjour à Kaboul.

— Stephen. Alastair et moi devons nous séparer demain. Pour conclure cette nuit, nous voudrions te demander…

Je commençais à transpirer entre expectative et panique, la gorgée de vin que je venais de boire montant soudain entre mes oreilles.

— … je voudrais que tu nous photographies.

— Vous photographier.

— Oui. Pas une photo souvenir. Une photo qui… qui capture un moment. Comme ces vieilles photos jaunies qui restent hors du temps.

— Nus, dit Alastair. Dans notre simplicité. Dans notre vérité.

Il rougit et baissa les yeux, et lissa d’un revers de la main son visage fatigué. Le démon blanc. Je vis qu’il était à l’origine de cette idée, qui m’avait pris à mon propre jeu de séduction tout en érigeant, entre l’objet de toutes mes pensées nocturnes et moi cette inaccessible proximité, dans une démarche dont le sens m’échappait, et m’enivrait pourtant.

Nous passâmes devant la grosse berline noire, aux vitres éternellement impénétrables. Alastair leur adressa un salut de la main et fit « non » de la tête.

Dans l’escalier, je sentais l’expectative monter, des picotements sous la peau, et regardais mes propres gestes fébriles et hésitants alors que je leur ouvrais la porte de mon appartement.

Je préparai l’appareil pendant qu’ils se déshabillaient en silence, au fur et à mesure que je découvrais un corps tant de fois imaginé. Alastair s’étendit lentement sur le dos, entièrement nu, et regarda Noor comme s’il était surpris de la voir pour la première fois et ne la connaissait pas. Il tendit le bras. Elle s’allongea auprès de lui. Soudain timide, il se tourna vers elle et enfouit le visage dans sa chevelure. Leurs deux corps longs et sombres se joignirent. La chaleur, le désir me martelaient les tempes. Je les mitraillai d’abord de clichés maladroits avant d’élargir les pans de la fenêtre dans un élan nerveux. Je repris ma respiration. Quand je me retournai, ils étaient là, enlacés, immobiles sur le parquet, entourés de leurs habits éparpillés. Les yeux fermés. Paisibles. Leur souffle avait retrouvé le calme. Je baissai la lumière avant d’installer la deuxième pellicule. Je les entendais respirer derrière moi. Les courbes de Noor, vêtues de nuit, formaient des dunes de douceur sur lesquelles mes rêves les plus secrets trébuchaient à présent. Je retirai le flash, les livrant à la lumière diaphane de cette nuit humide. Puis, je m’agenouillai près d’eux, les contournant lentement, fabriquant les images des cendres apaisées de leur histoire. Elle se blottit un peu davantage contre lui et il posa les lèvres sur son front, fit glisser lentement le bout des doigts le long de son bras jusqu’à la paume de sa main, lui soufflant un mot de réconfort, immobile, comme s’ils étaient endormis.

* * *

— New York Times ?

Un jeune attaché de presse me sortit de ma rêverie et me demanda de le suivre jusqu’aux appartements de M. O’Flender. Je serrai l’enveloppe kraft que je tenais dans la main, saisis ma sacoche et lui emboîtai le pas. La montée dans l’ascenseur aux dorures ridiculement annonciatrices d’un accès éphémère à des sphères divines et interdites fut interminable. On me fit attendre derrière deux ou trois collègues jusqu’à mon tour, période durant laquelle je me demandais si j’allais lui rappeler qui j’étais, cet inconnu croisé deux ou trois fois au milieu de la nuit, ce photographe américain dont il s’était joué sans jamais avoir vu pour autant la photo tant désirée, sans pouvoir m’y résoudre. Avant que je ne le réalise, j’étais devant lui.

J’avais depuis longtemps oublié le départ déprimé de mon dernier séjour ici, tant d’années auparavant. J’étais une nouvelle fois complètement séduit par Paris, comme une ancienne maîtresse que j’aurais idéalisée, puis oubliée, puis redécouverte avec une certaine amertume, et un plaisir toujours aussi coupable. J’appréciais d’y retrouver ces parfums forestiers, portés par les mêmes vents d’Île‑de‑France ; j’y appréciais, le matin, le flirt de la tiédeur avec la lumière blanche et veloutée. Il ne fallait aucune imagination pour se retrouver vingt ans en arrière, en 1988, quand le monde baignait dans une indifférence qui ressemblait encore à l’innocence. Le présent à Paris n’est qu’un reflet du passé et j’y avais à la fois 30 et 50 ans. À 40 ans, Alastair O’Flender devait avoir le même sentiment. J’avais été surpris par son image, placardée sur un kiosque de la rue Monge, ce matin même. Il semblait être fait de chair et d’os maintenant, comme s’il avait cessé, dans sa jeunesse, d’être une ombre nocturne et avait gagné en présence physique, en existence. La revue bon marché le décrivait comme un acteur à part, un comédien passionné qui cultivait sa part d’ombre, et qui aurait tout eu d’un jeune premier s’il n’avait été vaincu par la force obscure qui l’avait dominé depuis ses débuts, et l’avait éloigné de son pays natal, privant la France, peut-être, d’un acteur dérangeant, adulé par certains, haï par d’autres.

Il était à présent devant moi. Dans la posture figée d’un homme dans la force d’une sagesse prématurée, bras fermement appuyés sur les accoudoirs, jambes écartées dans une symétrie calculée, regard ferme qu’il dosait savamment de douceur offerte au visiteur. Son visage ne portait pourtant plus les marques de coups, de temps et de fatigue qui l’avaient caractérisé à 20 ans. Il semblait serein. Lisse. Souriant. Et son visage s’illumina en me voyant, généreusement, et associant un regard confiant et un geste de la main, comme enchanté de retrouver une vieille connaissance qu’il n’avait jamais vue ; il m’invita à m’asseoir sans aucunement me reconnaître.

Ignorant plus ou moins la teneur de mes questions, il balaya d’un revers de la main la vue des toits parisiens en me disant que c’était toujours un grand bonheur de revenir dans sa ville natale, mais comme si tout ce paysage n’avait pas d’importance après tout. Ce film, c’était le premier film qu’il aurait voulu faire. Celui dans lequel il aurait été le héros, le jeune premier, c’est du moins ainsi qu’il s’était imaginé à ses débuts. C’était son dernier film, mais, en fait, c’était un peu comme le premier, car il avait retrouvé dans ce personnage quelque chose qu’il avait probablement égaré dans sa jeunesse, et qu’il n’avait jamais recouvré depuis. Une candeur. Baz avait un réel talent pour vous diriger, vous ramener à votre vérité, même quand il est trop tard. N’était‑ce finalement pas cela la vie, ne vous ramenait-elle pas toujours à vos débuts, votre premier amour, votre naissance ? Les peurs et les rêves que l’on pouvait avoir ne disparaissaient pas, en fait, on ne grandissait pas hors d’elles, elles grandissaient en nous, devenant plus complexes et plus effrayantes encore. C’était ce qu’il avait voulu montrer.

Alors qu’il recroisait les jambes, en me saluant, répondant du regard à l’assistant qui lui faisait signe depuis la porte, je lui dis que j’avais apporté quelque chose pour lui. Il réagit en se penchant vers moi l’air terriblement heureux, en m’appelant « Man! » avec force adjectifs fraternels et surjoués.

Lorsqu’il sortit la photo de l’enveloppe, son visage se figea. Il s’immobilisa. Il releva les yeux vers moi, en un léger tic nerveux, et regarda la photo de nouveau dans un temps qui me parut interminable. Presque sans sourciller, il ordonna à l’assistant de sortir un instant. Il venait de me reconnaître mais ne levait pas les yeux. J’ignore encore aujourd’hui si son esprit était concentré sur la stupéfaction de découvrir l’image de cette nuit, enlacé nu à la femme qu’il avait aimée, il y a longtemps sur le sol d’un appartement parisien, ou s’il cherchait ses mots, une excuse, peut-être, de ne pas m’avoir identifié avant.

— Stephen.

Il fit « non » de la tête en souriant et répéta plusieurs fois, lentement :

— Stephen. Stephen. Stephen… J’ai cru vous reconnaître quand je vous ai vu. Et puis, je me suis dit, non, non ce n’est pas possible. Il aurait vieilli depuis.

— Vous vous souvenez de moi ? Je… je ne vous en voudrais pas, c’était il y a longtemps, une nuit il y a longtemps.

Alastair fit non de la tête, sans quitter la photo des yeux, au fur et à mesure que je reconnaissais l’ombre qui avait tant de fois étreint son visage et qui le regagnait à présent.

— Le 14 juillet 1988 exactement. Comment pourrais-je vous oublier, murmura-t-il.

Il sourit en regardant le cliché de nouveau et s’étonna.

— Nous étions beaux. C’est étrange. Je ne me souvenais pas que nous étions beaux.

— Oui. Vous l’êtes encore plus aujourd’hui, M. O’Flender. Tout le monde le dit.

Il baissa les yeux, dans une grimace un peu gênée, proche de celles du jeune homme à la fois défiant et fuyant de l’été 88.

— Merci Stephen.

Alastair O’Flender jeta un regard inquiet vers la porte close, probablement de peur de voir l’attaché de presse revenir.

— Alors, Stephen, racontez-moi…

J’étais incapable de parler.

Nous étions à présent incapables de parler, pendant un long moment, jusqu’à ce qu’il dise tout doucement, avec une tendresse inattendue.

— On m’a dit que vous aviez été proche d’elle après moi. Vous avez été ensemble.

— Non, non ce n’est pas vrai, enfin pas comme vous le pensez…

— Je croyais. Cela ne m’aurait pas dérangé, vous savez. Cela m’aurait rassuré. Pourquoi vous ne m’avez jamais recontacté après ? Vous étiez notre seul ami.

Cette dernière remarque, de la part d’un homme que j’avais vu trois fois, me déstabilisa un instant.

— Nous ne nous connaissions pas, M. O’Flender.

— Alastair. Appelez-moi « Alastair » s’il vous plaît. Al, si vous préférez.

— Alastair. Vous étiez inconnu encore. On avait passé juste une soirée, une sacrée soirée, je m’en souviens, avec son frère, comment il s’appelait déjà ?

— Andrew… Oui. Son demi-frère. C’était son garde du corps.

— Je vois. Je comprends maintenant. Alastair, je ne veux pas vous prendre beaucoup plus de temps, mais je voulais vous dire…

Ma gorge se noua soudain, comme l’éclat d’un sanglot au fond de la voix, que je n’avais pas vu venir.

— Je n’oublierai jamais ce foutu mardi à New York, je ne sais pas ce que vous savez, ou ce que l’on vous a dit, mais je veux que vous sachiez que j’ai couru aussi vite que j’ai pu au Plaza. Je ne suis pas arrivé à temps. J’aurais voulu…

— J’ai appris. Par la presse, plus tard, interrompit-il. C’était il y a longtemps. Ce n’est pas votre faute. C’est le passé maintenant.

Il insista pour me raccompagner jusqu’au seuil de l’hôtel. Je sentais dans sa respiration qu’il voulait, une fois de plus, me demander quelque chose, mais, même vingt ans après, n’osait pas, et Noor Hamrani n’était plus là depuis longtemps pour parler à sa place. Un instant imprévu dans sa vie si bien agencée lui était tombé du passé, et il ne savait pas quoi en faire, mais pressentait que quelque chose s’était présenté à lui qu’il ne pouvait laisser repartir. Chaque seconde, les souvenirs, les questions affluaient dans son esprit, et sa respiration devenait de plus en plus sonore, fissurant l’image d’idole qu’il avait mis tant d’années à inventer, dans un pays lointain. En nous voyant, les journalistes qui attendaient après moi nous suivirent du regard, mais n’osèrent pas trop s’indigner de l’attente supplémentaire, tout au plus commenter le traitement de faveur dont le New York Times bénéficiait une fois de plus. Il n’avait pas lâché l’enveloppe. Nous traversâmes le hall alors que l’effervescence de l’hôtel s’éteignait devant chacun de ses pas, au fur et à mesure que les tasses se posaient et les têtes se tournaient vers nous. Une Japonaise surgit en brandissant un carnet et il la saisit par les mains. « Donnez-moi un instant », lui souffla-t-il comme pour s’excuser d’être là.

Il me serra longuement la main, en silence, et m’abandonna au chaos de l’avenue. « Merci, Stephen », me lança-t-il à voix haute, devant l’assistance, magnifique avec son imperturbable sourire, son regard à la tendresse étudiée, la main exécutant un salut savamment viril et chaleureux. Je tournai les pas et me mis à marcher, hébété, vers l’Arc de Triomphe.

— Attendez, cria-t-il alors que j’étais déjà loin.

Il pressa le pas vers moi, suivi par un ou deux paparazzis et le portier qui s’élança afin de lui rendre la photo qui venait de lui glisser des doigts. Il se tenait à présent immobile devant moi, comme apeuré, à attendre. Ne sachant que lui dire, je remarquai soudain :

— J’ai oublié de vous photographier.

Alastair O’Flender me saisit par les épaules, se pencha vers moi jusqu’à presque plaquer son front contre le mien. Ce n’était plus la star australienne de retour au pays qui me tenait ainsi. Ce n’était plus l’image ténébreuse légendée « Corps et âme » des couvertures de magazine. C’était le gamin effrayé du métro parisien. Le fugitif blessé tapi devant ma porte. L’amant du fleuve. Taman Asli. Ses ongles s’enfoncèrent un peu plus dans ma veste.

— Désolé, je ne peux pas maintenant… mais est-ce que je pourrai vous revoir ? Je voudrais que vous me disiez ce qui s’est passé… Je voudrais parler d’elle. S’il te plaît.

— Je pars ce soir Alastair… reste un instant avec moi…

— Je ne peux pas.

— Alors, écris-moi. Je reviendrai.

Lecteur, je ne connaissais pas la Malaisie. Elle allait s’ériger autour de moi, noire et humide, désespérante. Alors que je regagnais mon hôtel de la place Monge ce jour-là, je ne savais pas encore qu’Alastair O’Flender allait m’amener à prendre conscience de ma similarité – ma propre banalité peut-être – avec les êtres échoués, aux destins solitaires, de sa singulière existence. Et donner un sens, peut-être, à l’histoire d’amour que j’avais presque vécue et qui n’a jamais cessé de me hanter depuis.

Chapitre 2

L’homme-araignée

[…]

Kuala Lumpur, 14 juillet 1986

Après la dernière bataille, Marie-France O’Flender avait mis une robe moins décolletée que celle prévue initialement, afin de dissimuler la blessure encore fraîche. En ce temps-là, on parlait encore de « la haute société », et à ce jeu de société, Marie-France O’Flender excellait. L’idée d’y jouer une dernière fois, à grand renfort d’œillades souriantes des années cinquante, de références poétiques, d’évocations de fleurs nouvelles et pas encore fanées, d’adresses dénichées sur des îles thaïlandaises inexplorées lui redonnait la force d’être présentable, et souriante, et belle, avec, peut-être, l’espoir secret qu’à travers ses paroles, un être bon pourrait comprendre sa détresse cachée et la sauverait.

Les grandes voitures ralenties déposaient élégamment leurs occupants sous le porche de la résidence de l’ambassadeur de France, puis allaient se garer, en rangs sages, sous les palmiers. Il fallait traverser la maison richement décorée de meubles khmers et de tapisseries Maubuisson pour arriver sous la varangue, dominer le parc plat entouré de drapeaux tricolores et chercher du regard une connaissance, une proie, un contrat.

Entre la résidence et l’étang, de nombreuses femmes s’éventaient, libérées des maris rassemblés au fumoir, assises sur des chaises éparpillées en partie enfoncées dans la pelouse moite où les talons chaviraient un peu, riantes et éclatantes, dispersant leurs nouvelles avec prodigalité et acceptant, malgré elles, les canapés au saumon que des domestiques en songkok tendaient. Les Européennes courtisaient les datins et les puan sris, flattaient l’originalité de leurs tenues, et écoutaient la noblesse locale leur retourner le compliment, avec plus de déférence encore. « Paris sera toujours Paris » était souvent la conclusion, dite en replaquant du bout des doigts un pli de la jupe Lacroix, avec une modestie de bon ton, presque timide. Les hommes, après avoir conclu quelque étrange accord dans l’intimité d’un boudoir, formaient de petits groupes où le smoking était de rigueur, mais les Malaisiens, mieux accoutumés à la chaleur locale, arboraient des chemises en batiks bigarrés, et des sarongs en soie sombre.

On avait annoncé « Mr et Mrs George O’Flender, Mr O’Flender Junior », et quelques regards tournés vers nous étaient venus raviver la confiance, la flamme encore vive de la beauté, de l’élégance de Marie-France. Souriante, elle s’était rapidement fondue dans la foule choisie, la main tendue, le sourire attentif, à la recherche d’un visage familier. Je me dirigeai vers l’étang et m’assis sur une chaise rouillée. Mon bras, sous le bandage, continuait à envoyer de façon sporadique quelques décharges de douleur. Les lumières de la terrasse venaient mourir sur les rebords de l’étang, tandis que derrière moi les rires commençaient à s’abreuver. Des confidences glissaient sur les lisières de l’ombre, étranges et secrètes, à peine dissimulées par quelques traits d’esprit dénués de sens, et des émotions vibrantes naissaient au fond d’un regard tendre et d’un verre de champagne. Je vis la silhouette de mon père se détacher de ce tableau et m’annoncer :

— Viens, je vais te présenter à Noor Hamrani.

— Non, je ne peux pas, répondis-je. Pas aujourd’hui.

Bien sûr, je la connaissais. J’avais vu de nombreuses fois son beau visage dans des revues locales, se félicitant de telle ou telle réussite entrepreneuriale, de quelque contrat millionnaire, ou tout simplement acceptant le titre prometteur et nouveau de « femme de l’année ».

— Elle est là-bas, dit-il en tendant la main vers un groupe qui, dans la lumière, encerclait une femme vêtue d’une robe noire, et qui paraissait belle.

— Une autre fois, répétai-je.

Les gens la surnommaient « Mata Hari ». Pour certains, c’était la fille illégitime de l’Aga Khan, pour d’autres, plus subtils, une princesse moghole réfugiée en Malaisie après que ses parents, en exil, avaient fui un vague coup d’État, au Pakistan, il y a longtemps. Pour d’autres encore, Noor Hamrani avait été sauvée d’un lupanar de mineures, à l’âge de 14 ans où, après des années d’abus sexuels, elle officiait comme strip-teaseuse devant des assemblées d’Allemands libidineux. Une Italienne, philanthrope, Isabella Manfredi, l’aurait sauvée de là et l’aurait ramenée en Malaisie, dans le foyer qu’elle avait recréé en adoptant divers enfants perdus, auprès de son millionnaire de mari, le dato Ashok Hamrani, un armateur repenti. Feu Ashok Hamrani avait disparu depuis bien trop longtemps pour confirmer ou infirmer cette légende, et Isabella Manfredi s’était recluse dans une villa à l’adresse secrète depuis des années, si bien que la société avait cessé de l’inviter et l’avait, peu à peu, oubliée. Envoyée à l’armée dès sa majorité, Noor aurait grâce à sa beauté, son éducation, sa modestie, prouvé un incroyable talent dans les affaires militaires ; elle était devenue une légende locale, icône de magazines économiques à la mode qui découvraient avec incrédulité que l’on pouvait porter une femme aux nues dans ce monde d’argent facile où la beauté, en alliance, est une gloire, ce monde qu’étaient les années quatre-vingt. Parmi les nombreux amants que la rumeur lui attribuait, on comptait des personnages aussi illustres que Shah Ruk Khan, le Premier ministre Mahatir, Albert de Monaco, Rajiv Gandhi, Serge Dacier, le prince Philippe du Zufluchstein, un vague ministre russe des affaires étrangères, et George O’Flender.

— On m’a dit que vous étiez souffrant, je vous ai apporté cela.

Je tendais machinalement la main en arrière, prêt à remercier cette voix, cette attention, quand en me retournant je vis une jeune femme que je pris d’abord pour une serveuse très élégante.

— Buvez, dit-elle.

À contre-jour. Deux yeux malicieux et rieurs se détachaient de son visage sombre, entre deux boucles d’oreilles nacrées. Une robe à bustier de soie noire serrait sa taille parfaite, révélant dans des reflets luisants la courbe de ses épaules et la naissance de sa poitrine. Elle s’assit près de moi. Sans rien dire, je pris le verre et bus une gorgée, avant de presque la recracher.

— C’est infâme.

— Je sais, rit-elle, c’est du jus de durian. Immonde. J’ai demandé à ce qu’on le prépare pour vous. C’est un antiseptique puissant. Ça vous refait le sang. C’est bon pour ce que vous avez. Cette infection.

En retenant mon souffle, je m’efforçai de boire le breuvage d’un trait. Puis je me tournai vers elle et lui souris, gêné et rougissant de ma propre décrépitude.

— Qu’est-ce qui vous rend aussi charmant, Mr O’Flender ? demanda-t-elle. Est-ce votre côté irlandais ou votre côté français ?

Au loin, les rires gras des convives doublés par une résurgence de jazz semblaient se moquer de moi.

— Cela me fait plaisir que vous soyez revenu de l’enfer des mygales, dit-elle doucement. Ah, j’oubliais, je suis…

— Maintenant, je sais qui vous êtes et je vous reconnais, Mlle Hamrani. Merci pour votre sollicitude.

— Cela fait longtemps que nous nous connaissons, Mr O’Flender. Pourquoi ne serais-je pas soucieuse si j’apprends que vous êtes souffrant, mourant, emprisonné, empoisonné, si mignon et si jeune.

— Nous nous connaissons donc ? demandai-je.

— Je crois, oui. Depuis longtemps, je vous voir errer sur les collines de Kenny Hills. Je passe en contrebas, sur la route des étangs, quand je vais courir le soir, et vous faites presque partie du paysage. Cet enfant un peu lunaire, qui parle seul, fouette les fougères avec son bâton comme si vous cherchiez des cobras à décapiter, tel Persée face à la Gorgone. Vous avez l’air si seul, si imaginatif à la fois, il est difficile de ne pas s’attacher à cette figure, au loin, dans le paysage. Il n’est pas étonnant au bout du compte que vous soyez tombé sur une mygale. Je me doutais bien qu’un jour ou l’autre, là-bas, vous feriez une rencontre mortelle.

— Je n’étais pas du tout dans la jungle. Elle était déjà là, sous mon lit. Elle m’a piqué et je me suis endormi.

— Peut-être qu’un jour une princesse viendra vous réveiller, alors. Dans cent ans.

Je lui souris, mais l’éclat de ses yeux noirs, de ses lèvres entrouvertes, attentives, me fit baisser les yeux.

— Et vous, que faisiez-vous quand nous étions enfants ?

— La même chose. Moi aussi, je me perdais dans la jungle et j’inventais des histoires. Des personnages.

— Et vous avez échappé aux insectes mortels.

— Oh non, soupira-t-elle. Vous voyez, on ne meurt pas. Vous irez mieux. Peut-être verrez-vous se développer en vous un pouvoir que vous n’attendiez pas, vous deviendrez peut-être comme un homme-araignée.

— J’ai 18 ans.

— Menteur, vous en avez 17.

— 18 dans un mois. Et vous ?

— 27.

— Donc 29 ?

Elle se mit à rire franchement, alors que je baissai la tête de nouveau, surpris par ma témérité.

— Vingt-huit et demi, nous sommes quittes, dit-elle en me tendant la main.

Je la pris timidement. Elle me regarda un instant, dans un sourire qu’il me sembla reconnaître soudain, un réconfort éternel, une promesse que l’avenir, quel qu’il soit, aurait beaucoup plus d’imagination que je n’en aurais jamais.

— Vous êtes mignon, M. O’Flender.

— Vous êtes belle, Mlle Hamrani.

— Goujat quand même, lança-t-elle en s’éloignant.

Je restai là. Troublé, suspendu dans cet échange furtif et soudain, éternel. Longtemps. L’orchestre perdit de sa vigueur au fur et à mesure que l’air s’épaississait. Des gouttes se mirent à tomber. Je restai immobile, jusqu’à ce qu’une main douce et légère vienne me caresser les cheveux, se plaquer sur mes yeux, qu’une bouche tendre vienne mordiller mes lèvres, et que l’on m’entraîne dans l’orage naissant sous les feuilles d’un frangipanier, avant de m’embrasser.

— Moi qui pensais que tu étais aux portes de la mort, dit Su Ping.

— Tu n’avais pas tort. Merci pour le gâteau. Je la serrai dans mes bras et respirai fortement le parfum de papaye dans l’angle de sa nuque.

— Je savais que tu trouverais le message secret du cookie, et que tu le comprendrais…

Su Ping, elle aussi, venait de nulle part. Je savais qu’elle vivait avec un vieil oncle dans les faubourgs de Petaling Jaya. Elle avait eu pour amant, un ou deux ans auparavant, un jeune diplomate anglais qui lui avait fait découvrir le monde brillant des soirées aux violons dans ces jardins veloutés, et des après-midi dorés, lascifs, passés nue dans la fraîcheur des demeures coloniales. À 20 ans, on l’avait placée responsable des « relations clients » de l’hôtel Regent – poste éminemment polyvalent – où son adorable minois et ses yeux rieurs officiaient sous une frange impeccable, et de façon très lucrative, depuis. C’était là où je l’avais rencontrée, peu de temps auparavant, et c’était là encore, alors que je traînais des pieds, dans le sillage des dames du club de mah‑jong où Marie-France m’emmenait chaque jeudi, qu’elle m’avait promis qu’un jour, nous serions amants. Depuis, elle m’avait emmené dans diverses boîtes de nuit, m’interdisant de payer cocktails et taxis, fière de m’exhiber et de me faire bénéficier de sa fulgurante carrière ; en prouvant qu’elle aussi, si elle le souhaitait, pouvait très bien se payer un Blanc.

— Je voudrais dormir avec toi ce soir.

— Regarde ton état, rit-elle, personne ne veut de toi, mon petit, mon adorable Gwailo. Rentre dormir tout seul, regarde-toi, tu transpires, tes yeux tournent… Moi je vais au Régine’s Club, on dit que l’Ambassadeur y sera.

— Ta nouvelle prise ?

— Arrête Gwailo, je ne suis pas celle que tu crois, lah ! rit-elle en me donnant une petite claque sur le nez.

L’averse, rapide, s’atténua, les pelouses se repeuplèrent. Les serviteurs s’affairaient déjà à essuyer les chaises pour que les dames virevoltantes viennent finir de s’y pâmer. Les hommes lançaient des instructions, comme pour sauver les restes d’une soirée titanesque et naufragée, du haut de la terrasse. Parmi eux, Noor s’éloignait. Elle se tourna, une dernière fois et il me sembla deviner son regard embué d’une étrange mélancolie, et je crus un instant qu’elle cherchait à me retrouver, avant de disparaître.

— Elle est belle, dit Su Ping, qui avait suivi mon regard. La nouvelle Mata Hari. Si jeune, si riche, si désirable. Un modèle, sauf que tout ça, tout ce qu’elle est, je n’y crois pas. Appelle-moi, Alastair, quand ça ira mieux, je t’emmènerai et tu verras…

Au milieu de la nuit, seul dans ma chambre, je serrais mon oreiller en rêvant d’être celui qui la posséderait. Les paroles, les images et les sons se répondaient, comme émanant du sol, s’infiltrant en nuées moites sous les draps, glissant le long de mon corps. Je me retournai en mordant l’oreiller. Était-ce si facile ? Si brutal ? Si comme cela ? Quelques instants après qu’une extase rageuse se fut emparée de moi en un dernier spasme, je me dis avec mépris que j’étais comme les autres, animal, idiot, imbécile, proie idéale de toute femme aux yeux de velours – j’avais tant de faiblesse en puissance – et tout cela avant même d’avoir commencé à devenir un homme.

Quelques jours plus tard, affalé sur la banquette arrière de la Nissan de mon père, je regardai mes deux parents, et toutes les années abyssales d’incompréhension et de désillusions qui existaient à présent pour la dernière fois entre les quelques centimètres qui les séparaient. Marie-France avait fait ses adieux secrets à la société du beau Kuala Lumpur, avait serré dans ses bras Ah‑Lam, Ismail, pour être à présent conduite avec moi, dans un renoncement sourd, digne et définitif, à l’aéroport. Je voyais, dans le rétroviseur, les sourcils froncés de mon père, son regard acéré, qui se crispait en imperceptibles mouvements chaque fois qu’il sentait les larmes de Marie-France se déverser, à quelques centimètres de lui.

Ce fut comme un serrement de cœur incontrôlable. Soudain, tout se confondit en moi. Le venin, l’indignation, la peur de la souffrance, ce désir d’adolescent barbare qui me tordait les tripes depuis que je l’avais rencontrée, cet écœurant breuvage de durian, ses lèvres auxquelles je rêvais comme d’un antidote, tout se lia en une irrépressible montée de sanglots que j’eus du mal à contenir avant qu’elle n’explose enfin.

— Qu’est-ce qui se passe mon grand ?

Ce que je répondis alors, dans un marmonnement, me surprit moi-même, et je m’entendis dire :

— Papa… Maman… Je suis amoureux de Noor Hamrani.

Ce n’était rien. Ils ne m’écoutaient pas. Ils étaient loin, déjà.

— Ce n’est pas grave, dit-il, tandis que les larmes de ma mère coulaient, pour la dernière fois, en Malaisie.

Un ebook offert !

Dernières parutions

Les déboires et désillusions d’une femme qui a rejoint son conjoint expatrié en Thaïlande.

Le retour de Cléant-Main, Miauline et Ballerine, ces 3 esprits farceurs qui vous en font voir de toutes les couleurs !

KHIEU Kanharith témoigne des évènements qui ont marqué le renouveau du Cambodge…

Maison d’édition indépendante ayant pour vocation de faire découvrir la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge... par le livre