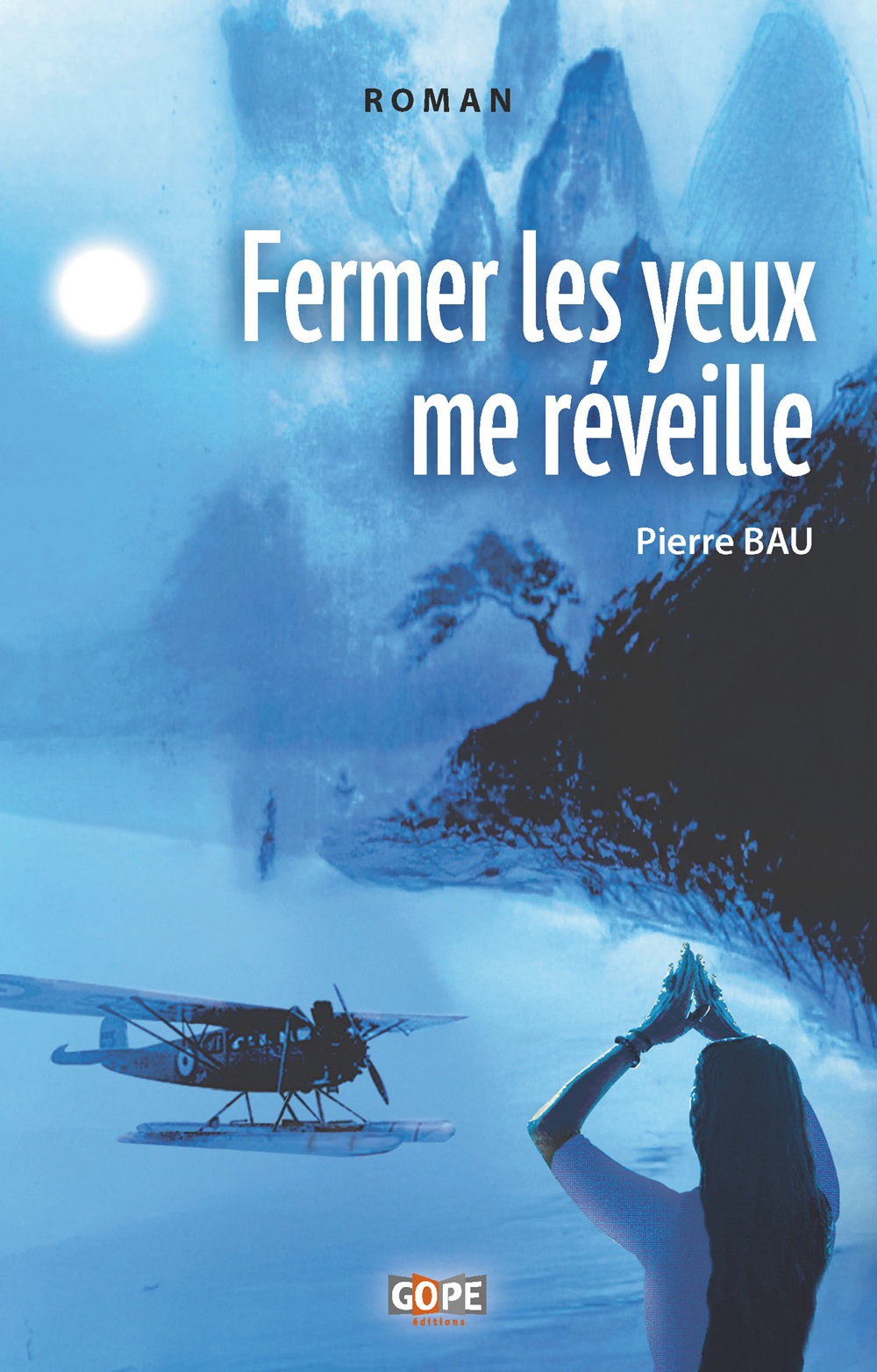

Été 1939, étang de Berre, Marseille : trois jeunes gens embarquent dans un hydravion, direction l’Asie. Héro l’entomologiste un brin azimutée, Eff l’aviateur rêveur et Cheveux Rouges le radio idéaliste ont chacun un ordre de mission secret.

Au même moment, Mani Tsiane la discrète Laotienne, Kompéa le singulier Cambodgien et Youri Antipov l’inquiétant Russe voient avec l’imminence de la guerre l’occasion de passer à l’action.

L’heure des engagements est venue. Au risque de quelques désillusions et amours contrariées.

Cette fresque historique très documentée relate des événements inédits à travers l’Asie du Sud et de l’Est. Nos protagonistes croiseront le chemin de grands hommes méconnus en Occident et de l’une des plus grandes féministes du 20e siècle.

Ce roman offre pour la première fois aux lecteurs francophones un regard décentré sur la Seconde Guerre mondiale : l’Asie scrute l’Europe et non plus le contraire…

Auteur éclectique, Pierre Bau est président de l’Association des écrivains de langue française. Par ailleurs médecin spécialiste des maladies tropicales, il pratique en Inde, au Cambodge,au Laos et autres lieux.

Fermer les yeux me réveille est le fruit d’une longue imprégnation en Asie et d’une recherche exhaustive sur le terrain.

Fermer les yeux me réveille – La Seconde Guerre mondiale vue d’Asie, par des Asiatiques

Roman de Pierre Bau

PREMIÈRE PARTIE

Kompéa

Un surveillant français en colère m’avait dit :

— Toi, là, Kompéa ! Tu es pieds nus !…

Les Français ont souvent de la peine à intérioriser. Ses yeux fixant mes orteils s’agrandissaient comme des noix d’arec.

— … Les chaussures sont obligatoires au lycée ! T’as une semaine pour en trouver. Sinon, à la porte !

Le prix des chaussures était inabordable pour ma famille !

Je n’avais que 12 ans, c’était en 1933, ma première année dans la capitale de notre royaume du Cambodge, c’était mes premiers jours au lycée, le seul du pays. Je retournai dormir à la grande pagode du Sourcil, pieds nus, parcourant comme chaque soir le petit kilomètre qui sépare le lycée de la pagode, je cherchais comment m’en sortir. À cette époque, j’étais un gamin désireux d’une vie pleine de découvertes dans la capitale royale, mais j’allais être renvoyé car incapable de trouver l’argent pour m’emprisonner les pieds.

Idée ! La grande pagode du Sourcil se nomme ainsi parce qu’elle conserve un sourcil du Bouddha, infiniment précieuse relique. Alors j’allais faire une offrande à Bouddha, comme ça, il m’écouterait. Je raclai le fond de mes poches pour acheter beaucoup beaucoup de bâtons d’encens et je les allumai en priant devant l’autel. Ici au moins, à la pagode, on ne me chassait pas, ici au moins vivaient cinq cents bonzes, tous pieds nus. Je me sentais protégé. Ici au moins, on se trouvait tout contre le palais du roi, rien ne pouvait m’arriver. Pendant que je réfléchissais, le jour s’en alla. Le temple n’ayant bien sûr pas l’électricité, les bonzes utilisaient des bougies trop facilement éteintes par le vent. À la nuit, les chiens aboyaient. Seigneur Bouddha ! Je ne fermais pas l’œil. Voilà comment je vivais à l’époque de mes 12 ans.

Mais le plus important : ma grand-mère vivait à la pagode. Je ne l’avais encore jamais vue, pourtant les bonzes lui offraient le gîte depuis toujours parce qu’elle était médium, voyante, guérisseuse et célèbre, on venait la consulter de loin loin, elle était riche et respectée. Il fallait prendre rendez-vous longtemps à l’avance.

Je demandai à la voir.

Grand-mère n’était pas de ces médiums cupides qui octroient un prêt et exigent en garantie le titre de nos rizières tout en vivant entourés de serviteurs dans de grandes maisons de teck. Certes, quand elle était fatiguée fourbue, elle éconduisait certains qui avaient parcouru un long chemin pour la voir, mais c’était très rare. Tout l’argent reçu, elle le donnait aux bonzes. Grâce à elle, ils étaient assurés de ne plus avoir faim.

On m’amena dans un lointain pavillon où elle se tenait en méditation. Corps massif de statue ; je la saluai avec respect. Visage ridé qui se tourna un peu vers moi ; elle ne dit rien, je parlai :

— Grand-mère, c’est moi, votre petit-fils Kompéa.

Plongée dans sa méditation, elle marmonnait des prières. L’entretien était terminé. À 12 ans, j’étais maintenant seul dans la vie, en triste exil dans un lieu où j’étais un va-nu-pieds et dans un autre où ma grand-mère m’ignorait.

Les études n’étaient pas faciles, j’avais commencé tard. Comment rattraper le niveau des lycéens et leurs quatre ans d’avance sur moi ? À 12 ans, j’avais dans les matières scolaires barangs le niveau d’un enfant de 9 ans ! Des professeurs étaient bienveillants. Celui de français me soutenait en grammaire, il m’aimait bien et donnait des séances de rattrapage à trois d’entre nous. Pour les autres matières, comment faire ? L’éléphant reçoit les éloges parce qu’il est intelligent, apte à la guerre pour le roi, et propre, il n’a pas à travailler dans la boue des rizières contrairement au buffle. D’autres hommes sont traités de cochons parce qu’ils sont paresseux et gourmands. D’autres encore, hargneux, traités de chiens. Au lycée, on me nommait « le buffle », car je venais de la campagne. Mais dans mon village de L’Étang aux lotus, on m’appelait « le singe », moi, le plus agile à monter aux arbres. Bonjour Singe ! Où bondis-tu, Singe ? En France, « singe », c’est infamant, au Cambodge tout au contraire, le singe est drôle, agile et très très intelligent.

Ma vie se partageait en deux, « du côté du lycée » et « du côté de la pagode ». Côté lycée, la date limite pour les chaussures était dépassée. Quand j’apercevais le surveillant général au bout d’un couloir, je rasais les murs. Du côté de ma vie à la pagode, vint la fête clôturant la saison des retraites monastiques, fin octobre : dernière chance d’obtenir de l’argent. Le temple – complètement illuminé toute une nuit – tient à distance les fantômes, car ils détestent la lumière. Pendant la journée, c’est pareil, ils se recroquevillent au creux des arbres. Ce soir-là, le temple illuminé attira fidèles et offrandes, les bols à aumône furent vite emplis par la foule qui offrait des fruits du dragon, ces fruits roses à languettes jaunes. Et du riz au lait de coco, enveloppé dans des feuilles de bananier.

Le lendemain, je pus ramasser les petites pièces de monnaie tombées à terre. J’y passai une heure, mais je n’avais toujours pas le quart de la fraîche pour me payer les croquenots. La saison des retraites ne dure que la saison des pluies, elle était finie. Les jeunes bonzes quittèrent la robe safran, ils redevinrent des laïcs et s’en allèrent, la pagode était vide. Ne restaient plus que les bonzes ayant dédié leur vie entière à la religion. Mais nous, « garçons de pagode », nous n’avions pas d’autre endroit où aller ; la majorité vivait ici par pauvreté. Seuls quelques-uns étaient envoyés à la pagode par leurs parents pour en faire d’« honnêtes hommes » grâce à la fréquentation des bonzes, les inspirer à faire le bien pour avoir du succès dans la vie.

Un camarade de classe m’avertit : « Le surgé a prévu de te coincer demain pour te virer. » Que faire ? C’était coriace, on n’échappe pas à son karma. Quand je rentrai à la pagode après les cours, à 18 heures, un bonze m’annonça sévèrement que je devais aller voir Grand-mère-médium. Je partis vite, elle se plaignit à moi d’avoir souvent des douleurs dans les jambes, me demanda de la masser. Ensuite, elle prit le temps de m’écouter et me remit de l’argent :

— Ne me remercie pas mon garçon, c’est le don anonyme d’un homme riche, il veut t’aider à payer tes études, faire de toi quelqu’un de bien, il veut l’incognito, on a bien plus de mérites si nos actes de compassion restent inconnus.

— C’est un Chinois ?

— Je ne peux rien te dire, mais si c’était un Chinois, ce serait un Chinois cuit.

— Grand-mère, je vous ai dérangée la première fois, vous étiez en pleine méditation.

— Je n’étais pas en méditation, mais en transe ! Oh, j’ai honte mon enfant ! Je ne t’avais pas dit un mot ! J’ai compris après, on m’a dit que tu étais venu. J’ai si honte ! Tellement de travail que je n’ai plus une minute pour être une vraie grand-mère. Dorénavant, viens me voir quand tu veux, mon grand.

Ma grand-mère-médium n’était riche que par son pouvoir de communiquer avec les esprits. Quand l’un d’eux descendait en elle, elle parlait une curieuse langue, ni cambodgienne, ni française, sa voix devenait râpeuse et méconnaissable. On venait l’entendre de cent kilomètres : des malades, des personnes voulant connaître leur avenir, ou souffrant de problèmes d’argent ou d’un amour menacé.

Quatre catégories d’habitants dans le temple du Sourcil. Tout d’abord les bonzes, ils suivaient deux cent vingt-sept préceptes. Ensuite, les novices, eux, ne suivaient que dix préceptes. Puis les nonnes, les daun chi : cinq préceptes. Et enfin, les garçons de pagode comme moi, de tous âges, pauvres, mal habillés, craints, mal vus des fidèles, on suivait les préceptes qu’on pouvait.

À midi, nous mangions les restes laissés par les bonzes, nous lavions la vaisselle. Ensuite, certains comme moi retournaient au Lycée français Sisowath, les autres rejoignaient l’école de la pagode. C’est pieds nus, libres, forts et durcis par la corne, que nous déambulions dans notre pagode du Sourcil, ville dans la ville, entourée d’une succession de marchés et d’étals de nourriture. Le parfum de nouilles chinoises jetées dans l’eau bouillante, et de boulettes de viande en train de frire, me faisait saliver et, pour avoir de quoi en acheter, je lavais la robe de quelques bonzes ou bien je les massais ou je vendais des élastiques en caoutchouc rapportés de la plantation. La première année, j’attendais les grandes vacances tout le temps et pour me sentir moins seul, je me récitais des épopées khmères.

Je tombai malade d’une grande fièvre, j’étais allongé, personne ne venait me chercher, je n’entendais que chats et chiens se battant dans une cour. Ma mère connaissait bien les écorces qui guérissent, elle était loin. Je me racontais dans ma fièvre que je partais voir dans la montagne « l’homme aux longs cheveux », il me faisait boire la mixture qui rend l’homme invincible, ainsi même les balles d’argent des Français ne pourraient m’atteindre.

Les fantômes, j’en avais si peur la première année que la vie m’était très pénible, même au temple. À cause des cris des chouettes, du flap-flap des ailes des chauves-souris et des glapissements incessants des chiens, je ne pouvais dormir, même en fermant mes yeux très fort. Alors, je surveillais d’un œil l’apparition d’un fantôme, n’importe quel bruit pouvait en être le signal.

Manquant de sommeil, je m’endormais en classe. Une pagode est un lieu d’accueil, un abri pour tous les délaissés, chiens et chats abandonnés, clochards, mendiants, ceux qui n’ont pas de maison, les vivants, les morts. Une nuit, pour échapper à la chaleur de notre dortoir, je me relevai à la recherche d’un lieu plus frais ; j’aperçus un bonze qui dormait déjà dans la sala, j’installai donc ma moustiquaire près de lui et m’endormis enfin. Après quelques heures de sommeil, j’ouvris les yeux, je réalisai que ce bonze était un mort, en fait. J’entendis un cri de terreur : c’était moi qui hurlais, cheveux dressés sur la tête. Une famille avait déposé là ce mort pour qu’il soit incinéré, et comme souvent, la famille n’avait prévenu personne. Pas étonnant si je voyais plus de fantômes qu’au-dehors ! À compter de cette nuit, je ne dormis qu’au dortoir, tant pis pour la chaleur.

Quant aux garçons de pagode, la tricherie, les bagarres et le vol entre nous étaient trop fréquents pour que je puisse aimer ce lieu. Au lycée, en revanche, j’avais cru trouver un camarade, son prénom était « Progrès » (Chamroeun dans notre langue). Dans la cour de récréation, je saisis que donner un prénom français se pratiquait souvent dans l’élite éclairée.

Chaque matin, les jeunes filles venaient offrir de la nourriture aux bonzes. Si par le regard nous admirions leur beauté, leurs parents fronçaient les sourcils. En revanche, si l’un de nous devenait plus tard haut fonctionnaire ou conseiller du roi, les parents se disputaient. La course aux gendres. Je ne voyais pas d’urgence à être gendre.

Face au temple, sur une île de sable au milieu du fleuve, des jeunes gens et jeunes filles de la ville allèrent ensemble construire une petite pagode de sable, sur laquelle ils installèrent un drapeau de papier, des fleurs et quelques pièces de monnaie. Quand nous y sommes allés après, certains d’entre nous – nous, garçons de pagode – prirent l’argent et détruisirent les tours de sable. Le vénérable chef des bonzes apprit qu’il ne restait qu’une arène piétinée, des drapeaux déchirés, des fleurs écrasées. Il était très respecté, car il ne prenait ni petit déjeuner ni déjeuner, se contentait d’un bref repas par jour pour avoir plus de temps en méditation. Il nous avertit dans son sermon :

— Vous savez pourtant bien que cet acte est mauvais pour votre karma !

« Progrès ! Reste à l’écart des garçons de pagode ! » ordonna son père à mon camarade, d’une voix forte, à la sortie du lycée. Mauvaise réputation. Bien que bouddhistes de naissance, certains parmi nous volaient des images ou des statues du Bouddha pour les revendre. Leur karma devenait lourd et leur prochaine vie serait moins bonne, ils seraient des chiens, des puces de chien…

Un de nos mauvais coups consistait à nous baigner dans le Mékong tout habillés pour imiter un chien crevé, justement ; on se laissait flotter au gré du courant pour faire peur aux passagers du grand bateau. Des trombes d’eau me recrachèrent loin de l’hélice aiguisée. Mon karma avait voulu que j’en réchappe, karma pas si lourd finalement, j’avais dû être prince dans une vie antérieure, un prince généreux qui avait accumulé beaucoup de mérites. Mais il avait dû un jour manigancer les pauvres, d’où ma renaissance en paysan miséreux. Automatiquement. Quand je suis sorti de l’eau toujours en vie, Progrès est venu me féliciter :

— Le vrai Khmer est un poisson. Le vrai Khmer, on le trouve toujours dans un étang, une mare, un canal. Bon nageur.

Progrès et moi, nous sommes devenus amis. C’était en 2476.

Et quand le fumet du poisson, le soir à la pagode, venait à nos narines depuis les gargotes du quartier, notre estomac pleurait devant le petit bol que nous partagions. Ou pire, nous allions nous coucher l’estomac vide car nos poches l’étaient. Cependant, il arrivait que des bonzes au grand cœur nous fassent réchauffer quelque chose. S’il ne leur avait pas été interdit de toucher à l’argent, ils nous auraient donné quelques pièces pour acheter un peu de nourriture. C’était en 2476. Les Blancs disent « 1933 ».

Cheveux rouges

Six ans plus tard, en 1939 à Dunkerque, Cheveux Rouges raconte la suite de cette histoire.

Comment me décrire ? Je ne sais pas me mettre en avant, celui que l’on croit secret n’est qu’inquiet.

On m’appelle « Cheveux Rouges » et j’aime mes cheveux couleur de feu et mes taches de rousseur.

Je suis de Dunkerque, notre ville de corsaires. Cet été 39, un bruit mauvais se répand sur les quais du port de Dunkerque : une deuxième guerre mondiale approche. C’est faux, par tous les trois-mâts des sept mers ! La deuxième guerre mondiale a déjà commencé ! C’était il y a huit ans en Chine quand le Japon l’a envahie. Je ne suis peut-être qu’un kitje, un gamin de Flamand, un p’tit bout d’prune, mais je l’sais qu’elle a déjà commencé et même j’ai un livre qui donne les clés. Seulement, j’ai pas le droit d’en parler, je peux rien dire. Rien. Que tchi. Pass’que j’suis un idiot, un limité.

Longtemps, j’avais l’habitude de me plaquer sous la toise pour mesurer ma taille, elle n’augmentait guère. Les autres m’ignoraient au Collège Maritime de Dunkerque quand j’avais 10 ans et eux 12. Ils m’ignoraient quand ils faisaient le mur et que j’étais à l’École des Mousses.

Je plongeais pour pêcher les crabes avec les kitje du coin, les gamins de la côte. Imaginant être sur une île déserte, il fallait s’entraîner à survivre en allant chercher notre nourriture sur des terrains de chasse à marée basse, cueillant coquillages, palourdes et bigorneaux. Dans notre langage, c’était « chasser la marée », vivre en autarcie, nous étions des Robinson Crusoé, je me voyais avec un perroquet rouge et vert, je poursuivais les mouettes, elles gardaient leurs distances. Nous pénétrions leur cercle intime, elles décollaient pour amerrir dix mètres plus loin, patientes, inaccessibles dans leur bain polaire. Nos jours de fête, le rite était de nager jusqu’à une épave, d’y crocher les ongles sur la coque pour récolter les moules sauvages dont nous faisions des flambées au parfum de genêt et de fumée.

Nous étions des corsaires arrivant par le chemin de crête pour disputer du meilleur plan d’attaque. Il ne fallait point se risquer trop près du bord, il est traître chez nous en Flandre : nos falaises sont de craie, il arrive que sous le poids des humains, un bloc de craie se fissure, se détache et s’écrase en contrebas, emportant les vivants. Telle était notre terre d’aventure dégringolant jusqu’à la mer en glissant le long des valleuses perchées. Le sable divisé en deux, ombre et soleil. Un côté froid, l’autre tiède. Le pied de la falaise plongé dans l’ombre, on y frissonnait, trous d’eau giboyeux mais glacés. L’autre moitié était ouatée.

Un événement tragique allait tout changer. Ce matin-là, nous passions du goudron sur la coque d’un canot pour le rendre étanche ; notre bande de kitje au complet, il y avait Anna la Riade, Cap’taine Vortoque, Œil de Fer Bian, Malaisée, Cadenas, Bouetou la Matte, Va Lanitt, La P’tite Conscience, La Quinze, Le père la Pastille, La Mère aux Biches, Gapitte, Jean-Bart le Mutia, Jeanne Quiqui, Blondine et Norvégien la Sardine. On était tous là.

Essoufflé, un pêcheur est venu crier à Malaisée :

— Ton père est mort, balayé par une lame en mer d’Irlande !

Trois secondes plus tard, ce pêcheur a rejeté la faute sur moi et ma famille :

— Toi, le fils d’armateur ! Vous êtes tous les mêmes !

Encore un mal informé. Un autre jour, le prof de matelotage nous emmena au cinématographe du jeudi après-midi, voir un documentaire sur le Titanic et sa longue agonie pendant que son opérateur radio lançait des messages captés par dix navires, sauvant huit cent soixante-huit passagers. Je décidai que plus tard, je serais opérateur radio. Avant la crise de 29, mon père pouvait encore acquitter l’abonnement à L’Illustration ; dans un des numéros, j’avais vu une réclame à propos des postes radio justement, les « TSF » pour dire Télégraphie Sans Fil : « Votre avenir est dans la radio. Ayez confiance en vous. Venez à l’ECTSF : École Centrale de Télégraphie Sans Fil – 12 rue de la Lune – Paris 2e – Téléphone : LOUvre 21-19. » Je fus admis. Ma mère et moi, on nous présenta au directeur, un homme à barbiche et en redingote :

— Est-ce que tu as peur de moi ?

— Non, répondis-je.

Il me flanqua une paire de gifles :

— Comme ça, tu sauras faire attention.

Le cours le plus important était la « lecture au son », casque sur les oreilles. Le prof nous envoyait des signaux en morse de plus en plus rapides, ta ta ti ti ta ta ta, il fallait déchiffrer crayon en main - - . . - - - jusqu’à mille deux cents signes par minute, c’est la vitesse de la parole. Trop rapide quand on débute, mais avec l’entraînement, ça devient une musique, on n’essaye plus de déchiffrer, on n’en a plus besoin, les chevronnés peuvent même lire un roman policier ou l’Iliade tout en transcrivant avec une autre partie du cerveau sans commettre une seule erreur. Quand le son est brouillé, on peut le désobscurcir, l’extraire en décalant la fréquence. Délicat. On se sent supérieur, car ceux de l’extérieur ne comprennent pas. On s’amuse à se parler morse en pianotant sur les portes et cloisons ou en sifflant ; on a des codes et des couleurs, on cultive le secret. L’École de la Lune est une confrérie. Un crayon taillé des deux bouts est notre talisman, toujours prêt dans la poche : si la mine casse, on le retourne en une seconde donc pas d’interruption. Pensionnaire, je passe mes dimanches à construire des montages et des circuits, et à dévorer le magazine La radio… mais c’est très simple !

* * *

— Aber du bist doch erst siebzehn Jahre alt! Mais tu n’as que 17 ans !

— Non. Dix-huit.

C’était en plein hiver, il y a six mois, à Rotterdam, au café Stapje Vooruit, une odeur maritime se mêlait à celle du genièvre. J’essayais de trouver mon contact, on m’avait donné trois indices : cheveux blancs, casquette de marin et le journal Vrij Nederland posé sur la table.

L’oncle Arkadi m’avait rassuré à l’avance :

— Tu verras, c’est un café à nous, bien surveillé par les camarades.

Mais où étaient les affiches révolutionnaires ? Aucune, c’était exprès, site banalisé, hautes Flamandes au nez retroussé, elles jettent l’ancre à 16 heures pour descendre des bocks de Mort subite ou de bière blonde. Leurs fiancés sortis du turbin les rejoignent pour des tisanes insoupçonnables. Excitant de savoir que beaucoup sont des agents internationalistes en mission.

Soudain, j’ai « fait son identification » près du poêle, j’ai marché vers lui. Je voulais qu’il me confie une grande mission, j’aurais les honneurs du Nord Maritime et de… (non, je ne dis rien). La casquette de marin m’interroge en allemand avec l’accent de Hambourg plein de « s », il fait la moue :

— 17 ou 18 ans, c’est bien jeune ! C’est vrai que tu connais la transmission radio ?

— Je sors de l’École Centrale de Télégraphie Sans Fil. Une école de TSF.

— C’est vrai que ton père est armateur ?

— Il l’était mais il a connu des revers de fortune.

— C’est vrai que ses bateaux ont fait naufrage ?

— Oui. Donc chômage.

— « Mon père a connu des revers de fortune », c’est pas précis ; dans ta bio, il faudra donner tous les détails.

— Ma « bio » ?

— Ta biographie. Au Komintern, on écrit sa bio au moins une fois par an. Comment tu as appris l’allemand ?

— À la maison. Je veux dire, j’avais une gouvernante berlinoise, Helga.

— Ça va. Une gouvernante, c’est très bien.

— Ah bon ! Pourquoi c’est très bien une gouvernante ?

— L’allemand, petit ! La première langue du Komintern ! L’Allemagne était le centre du communisme international jusqu’à l’arrivée d’Hitler. Tu sais ce que veut dire « Komintern » quand même ?

— Naturellement. Internationale communiste.

— Bizarre que tu sois communiste avec une gouvernante. Tu trouves pas ? Pourquoi que t’es communiste, petit ?

— Voir son père écrasé par des actionnaires qui le jettent à la rue pour augmenter leurs profits. Mon père, six ans de chômage et petits boulots à la journée sur le port. C’est fini depuis longtemps la gouvernante berlinoise. Et le jardinier et la cuisinière de mes grands-parents.

— Ach so! C’est très bien.

— Mon autre motivation est que le communisme déclare la paix au monde. Les grandes compagnies se battent pour les matières premières à coups de canon, nous combattons avec des tracteurs et des moissons.

— Attention aux grands mots, petit camarade. Tu es idéaliste, l’idéalisme est bourgeois. Apprends à tout passer au fil de la critique ! me lâche-t-il, snob comme un armateur de la Ligue hanséatique, comme mon grand-père, fier autrefois d’envoyer ses navires sur toute la mer Baltique.

Puis-je lui parler de mes doutes depuis les « grands procès de Moscou » ? Les camarades du parti ont beau me montrer que c’est de la propagande fasciste, un doute subsiste en moi. Je demande au Hambourgeois :

— Pourquoi m’avoir choisi ? J’ai pas la bonne origine, je suis un transfuge de classe.

— Tu as trois atouts essentiels. Un : éducation bourgeoise justement, pour passer facilement dans tous les milieux, tu présentes bien. Deux : ta connaissance de la radio. Trois : ta connaissance des langues. Dès aujourd’hui tu deviens un messager international pour nous, Komintern. N’empêche que j’attends ta bio complète avec tes motivations, les vraies, les profondes.

Pour me signifier que l’entretien est fini, il me serre la main sans que nous nous levions de table. Mais soudain, il retient ma main pour l’ultime question :

— As-tu confiance dans ton oncle Arkadi ?

Je me frotte le bout du nez avec mon index resté libre :

— Naturellement, je suis sûr qu’il ne m’endoctrine pas.

— Tu as de ces formules !… « Qu’il ne m’endoctrine pas »… Y a des taloches qui se perdent ! Salut, petit camarade !

— Oui monsieur. Naturellement.

* * *

Un beau matin je prends le train Paname–Lyon–Méditerranée, PLM, destination Saint-Raph pour le cours de « radio volant ». Quel choc ! Un kitje de Dunkerque aux cheveux de feu découvre les mers du Sud, les amerrissages à venir sur le Nil, le Tigre et l’Euphrate. Pourtant, les mers tropicales n’auront jamais pour moi les nuances de celles du Nord, le jade et l’opale aux oscillations imperceptibles. Comme une lampe triode.

Qu’apprenons-nous dans ce cours de « pianiste volant » ? À transmettre un message par :

1) le SCOTT (signaux lumineux : petit éclat, grand éclat…) ;

2) les pavillons, les drapeaux ;

3) les bras.

Je veux apprendre à faire passer un message dans les pires conditions, pour plus tard. Là où l’on ne connaît pas l’électricité. Qui sait ? Sur une côte lointaine, un jour, nous savourerons le code de chiffrage DS 310 sur papier de riz que l’on avale aussitôt appris. Chacun ses goûts.

À l’époque du Collège Maritime, Eff était châtain, mais une mèche blonde signalait sa tête de cocker somnolant et ronronnant devant un bon feu. C’est sur l’étang de Berre, près de Marseille, que j’ai revu Eff à l’École d’application à la Mer. Depuis Dunkerque, les années avaient passé ; Eff avait 20 ans désormais, il traînait dans sa combinaison d’aviateur de cuir chocolat qui le couvrait des pieds à la tête pour le protéger des moteurs qui prennent feu de temps en temps. On commençait à oublier son vrai nom, Van Vive. Les Brestois le surnommèrent « Zeff », le vent en langage marin ; c’était un casse-cou, rapide en piqué. Zeff trouva son nom trop fatigant à prononcer, il le changea en « Eff ».

Comme les autres, il eut sa période « pannes de château » : ces pilotes qui, curieusement, tombent en panne pile à l’heure du déjeuner au survol d’une auberge réputée pour son couvert. Atterrissage « forcé » en territoire ennemi chez les Bretons, nos rivaux héréditaires à nous Dunkerquois depuis Jean Bart. Les hôtes de Saint-Malo venaient à grandes enjambées, verres de calva en main, émoustillés de secourir un valeureux équipage. Jeunes gens et jeunes filles proposaient des sirops d’orgeat, on jouait au croquet, ensuite venaient les choses sérieuses : cognac, vermouth, Byrrh et tout le toutim. Puis l’entre-deux-mers pour rétablir l’équilibre.

1er juillet 1939

En mer du Nord,

entre Dunkerque, Bruges et l’Angleterre,

on voit à l’horizon de hautes falaises de craie blanche,

et l’on entend la mer qui gronde à leurs pieds.

La nuit est tombée, les heures passent,

mais un navire fait toujours route

avec son équipage endormi.

L’un des marins, Eff Van Vive, est emporté

par un rêve d’un style nouveau.

Eff Van Vive

Je dors dans mon hamac.

Mais soudain, à l’intérieur du sommeil, une torpille fonce sur notre navire ! Danger si fort qu’il me réveille, je vois par le hublot un sillage sous la lune, un sillage blanc sur l’eau, filant vers nous. Ce n’est pas un rêve mais une torpille réelle, emplie d’explosifs. Elle n’est plus qu’à deux milles, trop tard.

Je saute de mon hamac, je cours en pantalon de toile, je grimpe les escaliers de fer jusqu’à la passerelle, je m’entends crier à l’homme de barre : « Vire ! », il hausse les épaules. Moi : « Vire à tribord ! », je m’empare de la roue et je vire.

La torpille frôle la coque à dix mètres puis s’éloigne.

Moi qui ne rêve jamais…

Au petit matin, un matelot vient :

— Vous êtes convoqué par le commandant.

— Quand ?

— Tout de suite.

— Il est de quelle humeur ?

— Oh, mal luné, infernal. Toujours comme ça.

Baissant la voix, le matelot me demande :

— C’est vrai que vous avez vu une torpille cette nuit ?

— Je n’y suis pour rien. Ça m’a réveillé en plein sommeil. Ces torpilles-là filent franchement quarante nœuds comme un requin fonçant sur sa proie. On était fichus. Restait une petite chance : j’ai situé cette torpille à un demi-mille, ça me laissait quatre / cinq secondes pour dévier le navire.

Que va-t-il me dire, le commandant ? Un machin du genre : « Félicitations jeune homme, sans vous le navire aurait coulé. » Penché sur les cartes, il me demande d’entrer, traits tirés, sourcils tombants, coup d’œil tranchant.

— Mon ami, j’ai l’impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous, je ne suis pas certain de vous garder à bord.

— …

Mieux vaut me taire, pour l’instant.

— Répondez quand on vous parle ! On m’a dit que vous avez vu la torpille en rêve ? Vous avez des rêves prémonitoires ? Foutaises. Je n’aime pas qu’on se fiche de moi, vous êtes sur un porte-hydravions, pas sur un chalutier !

— …

Garder le silence devant un vieil olibrius fané.

— Et vous poussez l’homme de barre pour prendre sa place ! INSUBORDINATION ! Vous allez passer des tests chez un toubib, on en a pour les détraqués. Rompez ! Pas d’hurluberlu à bord.

Mauvaise affaire. Le toubib pourrait m’interdire de piloter.

Pour l’instant : eaux vertes, mon porte-hydravions à des milles de toute côte. Me voici aux commandes pour un vol d’exercice au-dessus de la mer du Nord, la durée sera de trente minutes. Mon hydravion glisse sur la rampe de lancement. La catapulte, puissante fronde sur la mer agitée, me propulse en plein ciel.

* * *

Temps du retour, je place mon appareil droit dans le sillage du navire, je rase les flots montueux. Lente approche du bateau par l’arrière… la poupe traîne le « tapis d’amerrissage » qui sert à calmer la mer déchaînée, j’amerris sur cette traîne de mariée tissée d’écume, je deviens poisson, soulagé d’être pris au filet, halé vers l’ouverture béante au milieu de la poupe, plan incliné par lequel on est tiré-treuillé, ascension coudée après coudée… en haut sur le pont, la lumière du jour et la traîne tendue à se rompre sous les coups de houle, comme un foc élimé par les tempêtes, et moi niché dans le cockpit de l’appareil.

Les amarineurs s’affairent sur le pont autour de mon hydravion en nage – capable, au premier coup de roulis, de leur donner une sale ruade de flotteur. La mine soucieuse des hommes sur le pont s’éclaire brusquement d’un sourire, ils ont maîtrisé l’appareil. Un hourra bref.

* * *

11 h 45. Notre navire manœuvre au large des falaises de la Côte d’Opale. Beau navire d’ailleurs, le Montbazon, cent quatre-vingts mètres, cinq cents hommes d’équipage, quatre hydravions dont le mien. Quatre hydravions parés sur de longues catapultes, sagaies inclinées vers le ciel. Nous allons pique-niquer comme souventes fois quand la météo est bonne. Nous amerrissons au bord d’une petite plage et nous échouons volontairement nos hydravions sur le sable au pied de la falaise comme des baleines rieuses, pavillons multicolores entourés d’une vingtaine de matelots à pompon rouge et coiffés de leur chapeau en laine « Étanchéité marine ». On installe le pique-nique, brise moyenne à forte, visibilité étonnante, début d’été radieux. Au loin les archipels aveuglants, mer bleu sombre intense de midi vibrant dans ma tête éblouie.

Détecté une fissure sur la coque de mon hydravion, il faut vite colmater avant la voie d’eau, notre opérateur radio « Cheveux Rouges » a une « recette de secours perso », il lui faudrait juste un peu d’écorce, alors on va tous les deux gravir la falaise et chercher des arbres là-haut. La voie est escarpée, notre nouvel opérateur radio connaît ces falaises comme sa poche, nous escaladons sans savoir que nous allons tomber sur deux drôles de filles. Certes, mais la beauté…

Nous grimpons par la « valleuse perchée », comme disent les gens d’ici, une incision suspendue au-dessus du rivage. Tournant la tête, je vois tout en bas nos quatre zincs, les matelots à pompon rouge comme des têtes d’allumettes ; deux de nos hydravions jouant au vol plané sur les rouleaux blancs déferlant sur les récifs. Les vagues éclatent avec un bruit de diamants écrasés. La muraille de craie blanche me blanchit les mains et me souffle : « Tu vis tes derniers jours dans la Marine à cause d’un vieux commandant qui implose… »

Arrivés au sommet, une lande nue aux genêts violets. Au loin, un arbre, un seul, il suffira. Sous son ombre, est-ce une silhouette ? Un cheval. Attelé à une charrette. Ah, on dirait aussi une jeune fille tournant autour de l’arbre comme pour chercher quelque chose.

Nous traversons la lande jusqu’au pied du hêtre, elle a une vingtaine d’années, une simple jupe à fleurs. De sa main gauche, elle se protège les yeux du soleil.

— Des marins qui volent ? Je suis un peu surprise. Oui, je vous crois, je vois vos uniformes, votre pompon rouge, mais vous voulez dire que vous êtes arrivés en haut de la falaise comme ça ? Il vous suffit d’étendre les bras et vous planez ? (Elle fait le geste et rit, moqueuse.) J’aimerais le faire !

— Vous savez, mademoiselle, tous les pilotes doivent être un brin charpentiers de marine. Parce qu’on casse du bois.

— « Casse du bois » ?

Cheveux Rouges, le novice aux taches de rousseur, sort de sa réserve :

— Casser un bout d’aile. Comme Eff. Ou un flotteur. Les hydravions amerrissent sur leurs deux flotteurs.

— Vous vous appelez « F » ?

— Oui, Eff… Et vous, mademoiselle ?

— Lucille.

— Lucile ?

— Elle : Lucille avec deux « l » comme dans « myrtille ».

— Moi : Comme dans « fermez les écoutilles » ?

— Elle : Comme dans « torpille » et « parti en vrille ».

— … en tout cas, vous pourriez venir pique-niquer avec nous sur le sable… juste en bas. Venez les voir, nos hydravions. Franchement, c’est l’occasion. La prochaine fois, je ne sais pas si je serai encore là.

Cheveux Rouges vient à mon renfort :

— C’est le moment ou jamais. Demain nous serons probablement en guerre.

Une voix invisible lance :

— N’y va pas Lucille !

Je lève les yeux :

— Il y a quelqu’un dans l’arbre ?

— Oui, une vraie sauvage ! répond Lucille. Descends Héro, nous avons une visite.

— Je ne la vois pas, dit Cheveux Rouges, troublé. Une experte en camouflage.

Lucille :

— C’est une fille des bois, elle dit toujours : « La sève, elle est dans mon sang. »

Au milieu du feuillage, Héro montre son visage aux joues écorchées et sa magnifique chevelure semée de ronces. Elle fulmine :

— Vous êtes entrés chez nous !

— Viens avec nous, Héro ! insiste Lucille.

— Mais oui, mademoiselle… ce n’est qu’un pique-nique entre amis.

— Pourquoi tu y vas ?

— Ce sont des marins-qui-volent. Je veux voir s’ils volent aussi bien que mes criquets. ça m’étonnerait, mais une scientifique doit vérifier les faits.

— Dommage qu’elle ne nous accompagne pas, votre amie, elle est aussi jolie que vous, juste un peu piquante.

— Ne vous inquiétez pas, elle n’aime qu’une chose, dit Lucille.

— Quoi ?

— Chasser.

— Les lapins de garenne ?

— Les insectes.

— Ah oui ?

— Nous sommes entomologistes.

— Justement, nous avons des sauterelles au menu.

Héro perchée me transperce de son œil de jais.

Les deux bergères d’insectes descendent avec nous, curieuses malgré tout de voir nos machines volantes. Le pique-nique est prêt sur le sable. Pour s’asseoir près d’elles, tous manœuvrent mais leurs trajectoires croisent celle de Cosinus notre vieil instructeur, la quarantaine. Ses cours de nav (de navigation) commencent inévitablement par « Posons l’analogie des cosinus… » et si on lui pose une question avant la fin, il recommence tout depuis le début : « Posons l’analogie des… » Petit format, maigre et pince-sans-rire, il ne peut s’empêcher de leur faire un cours aux deux jeunes filles :

— Il fait si beau aujourd’hui, mesdemoiselles, qu’amerrir est dangereux…

Lui d’habitude indifférent aux techniques d’amerrissage, sauf celui des bouteilles de rhum au bar du Chat-Qui-Tousse.

— … On ne distingue plus l’horizon, mesdemoiselles, le ciel et la mer se confondent à cause de l’effet-miroir. Ça ne veut pas dire que la mer en devient un, mais on passe de l’autre côté du miroir : plus de repères, amerrir devient très difficile parce que vous ne voyez plus à quelle distance de l’eau vous volez. Si vous surestimez cette distance, vous irez trop vite, le contact avec la mer sera dur comme une pierre et brisera votre hydravion. Si au contraire vous sous-estimez, vous tomberez comme dans un puits.

Héro aime tant la salade qu’une feuille se colle sur sa joue, alors nous surnommons Héro « Vinaigrette ». Après vient un rôti froid accompagné de saumur, puis un coulommiers à point (grâce à mes expériences scientifiques pour le mûrir au soleil). Puis viennent des fraises au sucre, puis…

— Nous avons ordre de rentrer à la base.

— Il y a beaucoup de lapins, le matin tôt dans la clairière, répond Héro alias « Vinaigrette », vous les verrez si vous revenez demain.

— Des lapins ! Animal tabou dans la marine… Vers quelle heure ?

— 5 h 30, répond Héro.

— Dommage. Mais on espère revenir ici dès que possible en vol d’entraînement. Sauf si j’ai eu mon sac. Je veux dire : si on m’a débarqué.

Sauf si je suis interdit de vol. La môme Héro me regarde d’un drôle d’air, se fige, le front penché et me demande :

— Pourquoi nous ?

Je ne comprends pas, elle repose la question :

— Pourquoi nous avoir invitées, nous ?

Héro ne dit rien de plus. Lucille rit et elles s’en vont. Lucille se retourne :

— Alors, à dimanche peut-être.

* * *

4 juillet 1939.

Le psychiatre a un visage aigu d’oiseau comme un pivert escaladant un arbre, à l’écoute, à l’affût, prêt à frapper le tronc d’un coup de bec. Pour le planter dans le bon diagnostic.

Il a dans les 40 ans.

Coiffé à la dernière mode, les cheveux en arrière.

[...]

Un ebook offert !

Dernières parutions

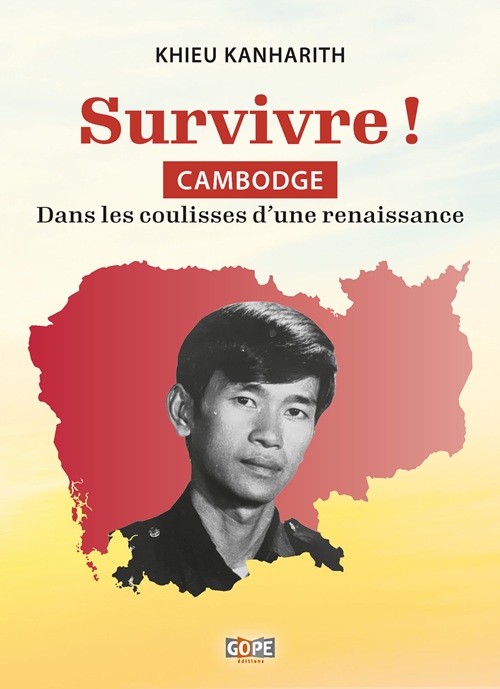

KHIEU Kanharith témoigne des évènements qui ont marqué le renouveau du Cambodge…

Maison d’édition indépendante ayant pour vocation de faire découvrir la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge... par le livre