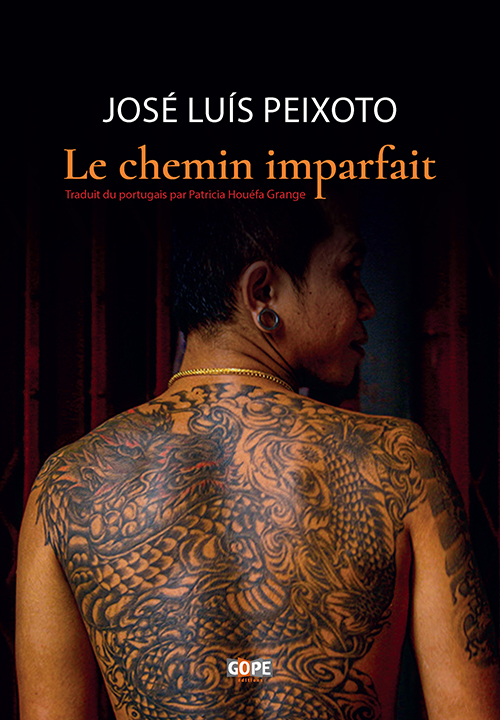

Entre Bangkok, Lisbonne et Las Vegas, José Luís Peixoto revient à la non-fiction avec un livre surprenant, riche en strates, en liens inattendus, passant du récit le plus intime aux descriptions hautes en couleur évoquant le lointain.

Le chemin imparfait est, en soi, le long voyage vers une Thaïlande au-delà des lieux communs du tourisme, qui explore des aspects moins connus de sa culture, de sa société, de son histoire, de ses religions, entre bien d’autres.

La sinistre découverte de plusieurs paquets contenant des bouts de corps humain dans un bureau de poste de Bangkok et ses conséquences imprévisibles transformeront la déambulation en quête.

Tous les épisodes de cette enquête excentrique, au rythme de thriller, composent Le chemin imparfait et constituent simultanément une recherche du sens du voyage lui-même, de l’écriture et de la vie.

Ouvrage publié grâce au soutien du Centre National du Livre, de la DGLAB/Culture et du Camões, IP – Portugal.

Né en 1974, José Luís Peixoto est un romancier portugais dont les œuvres ont été traduites dans plus de vingt langues.

Son premier roman, Morreste-me (La mort du père), est publié alors que José Luís n’avait que 26 ans tandis que Nenhum olhar (Sans un regard), porté par une écriture exceptionnelle, lui vaut le prix Saramago.

Après ce livre devenu culte, puis Une maison dans les ténèbres, José Luís s’impose comme l’un des écrivains les plus doués de sa génération.

« L’un des principaux auteurs de sa génération. » O Estado de São Paulo

« Il y a longtemps que José Luís Peixoto est devenu l’un des écrivains portugais incontournables. » El País

« Un écrivain qui porte haut le flambeau de la littérature de son pays. » Le Figaro

« Peixoto a un don, son écriture est d’une grande beauté rythmique. » The Guardian

Le chemin imparfait

Roman non fictionnel de José Luís Peixoto

1

Dans l’une des boîtes en plastique se trouvait la tête d’un bébé. Une autre contenait le pied droit d’un enfant, coupé en trois morceaux. Il y avait encore deux boîtes avec des bouts de peau tatouée et, dans la dernière, un cœur humain.

Les cinq boîtes en plastique ont été empaquetées en trois colis, déposés à la poste du centre commercial MBK, près de Siam Square, et libellés à trois adresses à Las Vegas – Eugene Johnson, 3070 W Post Road ; R. Jene, 2697 Ruthe Duarte Avenue ; et Ryan Edward McPherson, 2913 Bernardo Lane.

Ces paquets ont été expédiés en tant que « jouets pour enfants », mais ne sont pas parvenus à quitter Bangkok.

2

Les yeux de l’oiseau étaient deux points incrustés dans le noir absolu – comme s’il existait une nuit immense derrière eux, comme si ces deux petits points étaient l’unique communication entre ce monde et cette nuit infinie.

À l’intérieur de la cage, l’oiseau n’avait nulle part où fuir la peur – tous ses instincts étaient contrariés, son expérience ne lui apportait aucune garantie quant à ce qui allait arriver.

Je tenais la cage des deux mains, elle était en bois léger. Son poids contenait l’oiseau lui-même – quelques grammes de panique. Autour, tout était bien plus lourd – blocs de pierre du temple Wat Traimit, murs en pierre, marches en pierre qui parvenaient au sommet, à l’autel du Bouddha d’Or, Phra Maha Suwan Phuttha Patimakon, plus grande statue en or massif au monde, cinq tonnes et demie.

L’air lui-même était lourd – épais, humide, chaud comme une soupe, comme une tom yam piment, citronnelle –, le ciel lui-même était lourd.

La fumée de l’encens montait au ciel, se fondait en lui, le teintait. Bangkok tout entière montait au ciel – avenues débordant de circulation, millions de voix. Le temple Wat Traimit se trouve dans le chinatown, au cœur d’un labyrinthe. L’unique échappatoire, me sembla-t-il, était le ciel.

J’ai ouvert la porte de la cage. L’oiseau s’est recroquevillé quelques instants, apeuré par le firmament, il en connaissait bien mieux la vastitude que moi. Et, soudain, il a jailli. Sans laisser à Makarov le temps de prendre la photo.

À ma demande, Makarov tenait l’appareil prêt pour fixer l’instant où j’allais relâcher l’oiseau – vaniteux libérateur d’oiseaux –, mais cette seconde était passée trop vite. Nous n’avons pu que lever la tête et le voir disparaître.

Dans le bouddhisme thaïlandais, l’idée de karma a donné lieu à l’idée d’accumuler des mérites. L’idée d’accumuler des mérites a donné lieu à la libération d’oiseaux. La libération d’oiseaux engendre de la positivité qui rejaillira, ultérieurement, sur son auteur.

Cette logique est dénaturée quand on sait qu’auparavant, ces oiseaux étaient libres. Ils n’ont été capturés et emprisonnés que dans le but d’être vendus – cent bahts – et relâchés.

Mais, à ce moment-là, je n’y ai pas pensé.

3

Je peux encore sentir l’odeur du magasin de Monsieur Heliodoro. Je montais la marche et pénétrais d’un pas à l’intérieur – articles pour toute la famille, empilés au sol, rangés sur des étagères, suspendus au plafond par des ficelles, exposés dans des vitrines en verre que Monsieur Heliodoro ouvrait avec une clef. Le magasin avait l’odeur d’un mélange de multiples pièces neuves, de leurs couleurs – rouleaux de tissu qu’il mesurait avec un mètre en bois, seaux, balais, éponges en paille de fer, jouets à la période de Noël, tubes de colle, ciseaux, chausse-pieds, lacets, moules à gâteaux. Petit à petit, les femmes achetaient le trousseau de leurs filles au magasin de Monsieur Heliodoro.

J’avais moins de douze ans – l’âge du cadet de mes fils –, j’arrivais avec quelques pièces de monnaie, éventuellement avec un billet de vingt escudos, je montais la marche et je pénétrais d’un pas à l’intérieur.

Monsieur Heliodoro se savait gardien d’un vaste trésor. Il ajustait ses lunettes sur son visage et, indifférent, comptait les pièces que je posais sur le comptoir. Je les avais reçues et mises de côté lors des visites à ma marraine, elle les avait sélectionnées d’un air solennel dans son porte-monnaie.

Je passais énormément de temps à choisir une cage – je testais les ressorts de la porte, comparais les couleurs. Quelques jours plus tard, ces boîtes en plastique seraient occupées par un grillon attrapé dans les champs aux alentours de la menuiserie de mon père, le long de la route du terrain de football.

Pendant les immenses après-midi de printemps ou d’été, je passais énormément de temps à observer ces animaux – les antennes, la tête ronde, brillante, et le relief des ailes sculpté de motifs. Je leur donnais des feuilles de laitue et je nettoyais leur cage où, un jour, je les retrouvais morts.

4

Le cœur portait la marque d’un coup de couteau. Le pied avait été coupé horizontalement en trois morceaux. La tête du bébé avait les yeux fermés, comme s’il avait été contrarié avant de s’endormir. Un des carrés de peau était tatoué de symboles magiques bouddhistes – nommés sak yant –, sur l’autre, il y avait un tigre.

Ce fut impossible d’identifier à qui appartenaient les restes humains découverts dans les boîtes, ils baignaient dans le formol depuis trop longtemps. Le journal The Nation du lundi 17 novembre 2014 indiquait que, selon toute probabilité, ils avaient été volés au musée médical de l’hôpital Siriraj, à Bangkok – le plus grand et le plus ancien hôpital du pays.

La police a affirmé que la tête, le pied, le cœur et les rectangles de peau avaient été achetés au marché Khlong Thom. Pour leur part, les suspects ont déclaré que, lorsqu’ils ont trouvé ces morceaux de corps humain, ils se promenaient en touk-touk mais avaient oublié où ; puis, pour faire une blague, ils avaient décidé de les envoyer à des amis aux États-Unis, juste pour leur faire peur.

Quand ils avaient une vingtaine d’années, les deux suspects avaient créé, produit et réalisé les vidéos Bumfights. Ryan Edward McPherson et Daniel Tanner étaient devenus célèbres sur Internet pour avoir filmé, en Californie et à Las Vegas, une série de quatre films avec des sans-abri. En échange d’argent, d’alcool ou de nourriture, ces sans-abri se battaient les uns contre les autres ou faisaient des cascades qui finissaient systématiquement mal.

Ruffus Hannah et Donnie Brennan étaient des sans-abri, alcooliques et amis. Ils ont joué les rôles principaux de certaines des scènes les plus célèbres des quatre films de la série Bumfights. Pendant les tournages, Hannah a si violemment frappé Brennan que ce dernier s’est fracturé la jambe en deux endroits et a eu besoin d’une intervention chirurgicale. Hannah, quant à lui, souffre d’épilepsie à la suite de ses prestations dans ces vidéos, à savoir, entre autres, se jeter dans des escaliers en chariot de supermarché, ou se lancer, à plusieurs reprises, tête la première, contre des murs et des portes en métal. Ils ont également été payés pour se faire faire des tatouages. Hannah s’est fait tatouer le mot « B U M F I G H T » sur les doigts, Brennan se l’est fait tatouer sur le front. Les deux hommes ont reçu en moyenne dix dollars pour chacune de ces « prouesses ».

D’autres scènes de ces films, avec d’autres protagonistes, présentaient des drogués qui partaient récupérer des cailloux de crack dans des lieux difficiles d’accès, dangereux, ou qui mettaient le feu à leurs propres cheveux, ou encore qui s’arrachaient leurs propres dents.

En 2003, est apparu un gang peu courant de jeunes Blancs, issus de familles de la classe moyenne, nommé 311 Boyz qui, influencés par ces vidéos, ont commencé à persécuter les sans-abri de Las Vegas et à les filmer. Ce gang a compté jusqu’à près de cent quarante membres.

À la suite d’une procédure devant les tribunaux, les producteurs de Bumfights ont été condamnés à verser une somme d’argent à Hannah et à Brennan. Son montant n’a jamais été rendu public, mais on suppose qu’il a dû être considérable, étant donné que les vidéos ont généré plusieurs millions de dollars de recettes.

En Thaïlande, un représentant de l’ambassade des États-Unis a toujours été présent au cours de l’interrogatoire. Les deux suspects ont été remis en liberté, avec la garantie qu’ils reviendraient la semaine suivante pour une enquête plus approfondie.

Au moment où j’écris, on ne sait pas où ils se trouvent.

5

Farang est le mot que les Thaïlandais utilisent pour désigner les étrangers occidentaux blancs.

Il y a plus de quatre cents ans, des marchands portugais ont apporté les premières goyaves en Thaïlande. Entre autres nombreuses hypothèses, c’est l’une des origines probables de l’utilisation du mot farang pour désigner les étrangers blancs. En thaï, goyave se dit farang.

Parfois, il est possible de distinguer, parmi les sons, les syllabes de farang. Accompagné de préfixes, de suffixes ou d’autres mots, il est également utilisé en tant qu’élément des noms de produits qui sont arrivés des mains des étrangers blancs – pomme de terre se dit man farang ; chewing-gum se dit mak farang ; coriandre se dit phak chi farang.

Aux touristes occidentaux à faibles revenus – sandales et sac à dos –, les Thaïlandais donnent le nom de Farang khi nok, qui signifie littéralement Farang caca d’oiseau.

6

Les touristes étaient coupés en deux – géométrie de jambes articulées –, leurs voix me parvenaient de l’extérieur. C’étaient des voix enrouées par l’épaisseur de ce bleu – elles perdaient encore plus le sens que, là-bas, au bord des bouches, elles n’avaient pas non plus. Je savais que les mots des touristes n’étaient qu’un bruit de syllabes, ils ne possédaient aucune signification.

Mais ma respiration couvrait tous les sons – c’était le moteur de l’usine qui produit le monde. J’inspirais et j’expirais, je serrais l’embout du tube entre les dents, je sentais ce caoutchouc collé à mes gencives.

En dessous de la surface vitrée qui coupait les touristes en deux – jambes rallongées par des palmes jaunes, maillots de bain criards, gilets de sauvetage incandescents –, l’eau était traversée de lentes poussières fines. Je faisais du surplace à travers ces points brillants, je les désordonnais avec mes mouvements.

La coque du bateau était une planète. Les poissons, c’était la circulation. Regroupés par couleurs ou indépendants, ils avaient un endroit où aller, ils suivaient des chemins connus d’eux seuls. Je glissais sur des algues et des coraux, comme si je survolais une ville. Le sel me brûlait la peau, le soleil la réconfortait.

J’ai senti une tape sur mon épaule. C’était Makarov.

À présent, je ne me rappelle plus exactement ce qu’il voulait. Je me souviens juste d’un banc de bulles d’air blanc qui l’enveloppait, d’une certaine urgence et de ses yeux qui tentaient de parler.

7

Nous étendions les serviettes de plage sur la carrosserie d’une camionnette accidentée. C’était soleil de juillet – nous le recevions de tout notre corps.

D’un côté, l’immense cour – piles désordonnées de rondins, colline de sciure plus haute que le toit de la menuiserie, tas de lattes imparfaites et restes de bois, sol couvert d’écorces de pin. De l’autre, le potager qui s’étendait au loin – arbres chargés de fruits, rectangles verts, fanes à hauteur de la taille, des genoux, au ras du sol –, l’odeur de la terre.

Allongés sur les serviettes, peut-être avions-nous les yeux fermés ? – le soleil forçant la lumière à travers nos paupières –, ou peut-être regardions-nous le ciel ? – le sans‑fin traversé d’un semblant de nuage, de voile ou de spectre, de pigeons précis, de brises pleines de flânerie.

Le plancher de la carrosserie était fait de bois tendre, usé par toutes sortes de chargements, rafistolé avec des planches sombres ou claires. J’étais impressionné par les conversations des fils de l’associé de mon père et de leurs amis – tous plus âgés que moi –, mais je ne laissais jamais voir mon admiration.

Je me souviens de la vastitude de ces après-midi.

Sur une paroi de la cuve, soudain, je bondissais dans les airs. Je me rappelle cet instant avant de tomber dans l’eau, encore sec, en suspension sous le soleil de juillet – je devais avoir neuf ou dix ans. Je sais que la cuve n’était pas profonde.

L’eau était bonne quand elle commençait à verdir. Au début du printemps, en de nombreuses fins d’après-midi, on ne réapprovisionnait pas l’eau d’irrigation – on la laissait courir abondamment par les sillons – ; ensuite, quand la cuve était déjà quasiment vide, on nettoyait la mousse sur les parois et, pendant une nuit, on laissait le robinet ouvert. Cette eau cristalline était gelée. Elle n’arrivait à bonne température qu’une fois qu’elle commençait à verdir.

Si j’avais faim, je marchais pieds nus dans la terre et je choisissais une pêche mûre sur l’arbre. Le jus me coulait sur les bras, me dégoulinait sur les coudes – je me nettoyais la bouche avec les mains et je plongeais. J’ai appris à nager dans cette cuve d’irrigation.

Je nageais les yeux ouverts sous l’eau.

Puis, je m’allongeais sur la serviette de plage, sur la carrosserie de la camionnette accidentée, avec l’eau verdâtre qui me séchait sur le corps, dans le mois de juillet, dans les sons détachés de la campagne et le hurlement désespéré des machines qui, au loin, sciaient du bois.

Un ebook offert !

Dernières parutions

Explorez les îles indonésiennes et rencontrez leurs étranges habitants en suivant les chemins ouverts par Thierry Robinet !

Une histoire... ordinaire comme l’individualisme, le manque de compassion et de solidarité dans cette Thaïlande qui s’urbanise, se modernise.

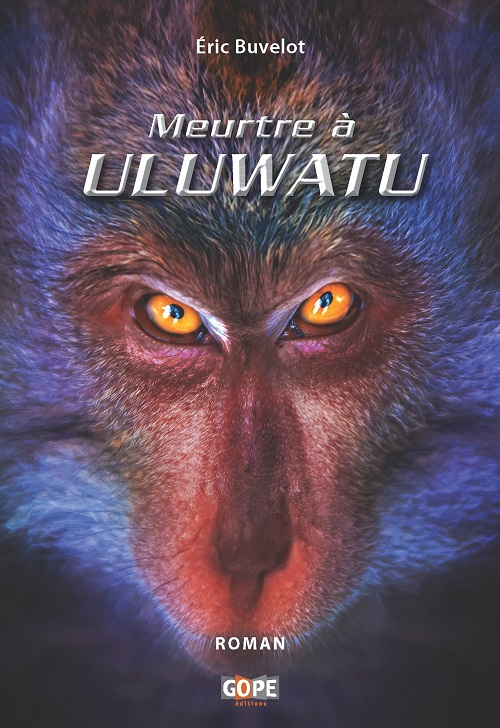

La belle Supatmiati était venue tenter sa chance dans la frénésie touristique de Bali. Sa quête a pris fin en bas des falaises d’Uluwatu. Comment est-elle morte ?

Maison d’édition indépendante ayant pour vocation de faire découvrir la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge... par le livre